Hütten des 9. - 11. Jhs. n.Chr.

Geheimnisvolle Plattenschlacken vom Kunzenloch bei Lerbach

Auf Grund der verdienstvollen heimatkundlichen Aktivitäten des ehem. Ehrenamtlichen Beauftragten für die Archäologische Denkmalpflege des Landkreises Osterode a.Harz, E.Anding und seines Mitarbeiters A.Schulte, wurden die Schmelzplätze am Kunzenloch bei Lerbach der staatlichen Denkmalpflege bekannt und ans Herz gelegt. Bereits während der Grabungen in Düna wurde von Herrn Schulte eine Randscherbe von diesem Fundplatz vorgelegt. Sie konnte auf Grund der Vergleichsfunde in Düna in das 10./11.Jh. datiert werden.

Zusammengesetzte Plattenschlacke (Foto C.S. Fuchs)

Eine gemeinsame Befahrung des Platzes machte die Gefährdung der Fundstelle deutlich. Ein Forstweg hatte eine steile Geländekante verursacht, die nun von der Erosion ständig weiter abgetragen wurde und daher untersucht werden mußte.

Im Rahmen des von der VW-Stiftung geförderten Projektes „Archäometrie Harzer Hüttenstätten“ konnten 1987 durch G.Wagner und I.Lorenz, Heidelberg, vorbereitende TL-Messungen in der von der Erosion gefährdeten Schlackenhalde vorgenommen werden. Die in die Bronzezeit weisende Datierung der Fundstelle schien die alte These von der Datierung der Plattenschlacken zu bestätigen. Die daraufhin durchgeführte großflächige Prospektion führte nicht nur zur Unterscheidung mindestens 5 verschiedener Schlackenhalden auf engstem Raum, sondern sogar zur Lokalisierung einer weiteren Ofenstelle. Die Geländebefunde wurden 1988 in einer topographischen Feinvermessung dokumentiert. Dieser Plan stellte die Grundlage für die geoelektrischen Messungen durch das Nieders.Landesamt f.Bodenforschung Hannover und die anschließende Testgrabung dar.

Mit der kleinen Sondierungsgrabung am Kunzenloch konnte lediglich ein kleiner Ausschnitt des ausgedehnten Verhüttungsareals untersucht werden. Trotz aller Einschränkungen ergeben sich dennoch einige Ergebnisse, die zum Verständnis dieses Denkmaltyps beitragen.

Archäologisch läßt sich mindestens ein Ofen nachweisen, der auf einem eigenen Arbeitsplateau errichtet wurde. Über die Konstruktion des Ofens läßt sich beim augenblicklichen Kenntnisstand ebensowenig eine archäologisch fundierte Aussage treffen wie über die in ihm abgelaufenen Prozesse.

Das hangabwärts geworfene Schlackenmaterial stammt zum größten Teil von dünnen Scheiben, die auf Grund ihrer Form einem rundlichen Tiegel zugeordnet werden müssen. Dabei kann es sich sowohl um eine rundliche Mulde, als auch um ein Gefäß handeln. Die Vermischung mit wenigen Fließschlacken könnte darauf hinweisen, daß sich dieser Tiegel außerhalb des Ofens befunden hat, zumindest muß ein Schlackenabstich erfolgt sein. Möglicherweise wurden die erkalteten Schlackenplatten abgezogen, worauf einige Strukturen in den Schlacken hinweisen. Bachmann (1982) weist ein vergleichbares Schlackenfragment aus Kitzbühel als "typical tap slags from matte smelting in low shaft furnaces known as ´Krummofen`and in operation in Tyrol until 1860" aus.

Die Analytik (Heimbruch 1990, 147) ergab für die Schlacken hohe Zink-, Barium- und Bleigehalte, die für die Herkunft des Erzes aus der Rammelsberglagerstätte sprechen. Sie sind als Relikte eines Tiegelschmelzverfahrens auf Kupfer zu charakterisieren

Rammelsberg-Hütte des 10. Jahrhunderts am Schnapsweg

Die Fundstelle wurde der Arbeitsstelle für Montanarchäologie durch den Forstamtsleiter Herr Dr. v. Kortzfleisch bekannt. Bei den Aufräuungsarbeiten von Sturmschäden war die Fundstelle von Holzrückefahrzeugen beschädigt und dadurch erkannt worden.

In zwei Grabungskampagnen konnte die nach dieser Beschädigung durch Erosion gefährdete Fläche freigelegt und dokumentiert werden. Die intensive magnetische und geoelektrische Prospektion durch das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung - Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben – im Umfeld des Grabungsareals macht deutlich, daß sich sowohl nach Norden, vor allem aber nach Süden auf dem sich im Gelände abzeichnenden 15m langen Plateau mindestens noch drei weitere Ofenanlagen befunden haben. Die Grabung umfaßt demnach nur um einen kleinen Ausschnitt der Gesamtanlage, entsprechend sind die Ergebnisse zu bewerten.

Methodisch wurde die Grabung nach natürlichen Schichten durchgeführt, eine Vorgehensweise, die sich bei zurückliegenden vergleichbaren Untersuchungen bewährt hat. Dabei wurden die Störungen durch die Radspuren des Rückefahrzeuges quasi wie Suchschnitte zur Orientierung in der Schichtabfolge genutzt.

Deutlich herausgearbeitet werden konnten zwei Arbeitsplätze, die leicht in den Hang eingearbeitet waren. Sie waren von Laufhorizonten überdeckt mit eingetretenen Schmelzrelikten, aber auch Speiseabfällen. Zum Hang hin waren die Werkplätze mit durch Staketen gehaltene Bohlen gegen nachrutschendes Erdreich gesichert, am Steilabfall fanden sich Reste eines kleinen Trockenmäuerchens zur Stützung des Arbeitsbereichs. Unterhalb der Arbeitsflächen ließ sich ein Fußpfad zum tiefergelegenen Bachlauf nachweisen. Zu dem Werkplatz gehörten zur Deponierung von Holzkohle (später Schlacke) genutzte Gruben, Materialhalden sowie ein Schmelzofen. Reste einer leichten Schutzüberdachung ließen sich durch Pfostenlöchern nachweisen.

Im Kernstück der Grabung, dem Ofen zeichneten sich bereits in der zweiten Fläche die Reste der Wandung in ihrer Form ab. Ein durchschnittlich 0,20 m starkes Hüttenlehmband umschloß kreisförmig eine mit Versturz verfüllte Ofensubstruktion von 0,80 m Durchmesser, wobei die Wandreste im Osten zinnoberrot, im Norden, Westen und Süden karminrot oxidiert waren. Hangseitig war die Basis des Ofens über 0,50 m in den Anstehenden eingetieft, talseitig durch die Hangneigung, aber auch eine rezente Störung 0,20 m weniger. Diese Höhe reichte jedoch aus, eine gut erhaltene Ofenzustellung untersuchen zu können.

Mit Grauwacken ausgekleideter Tiegel des Ofens

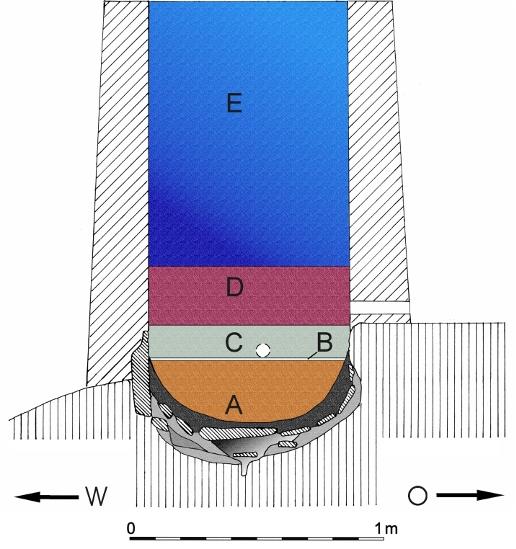

Innerhalb des Ofenmantels deuteten die herausblickenden Köpfe kreisförmig angeordneter Grauwacken bereits früh auf eine regelmäßige Konstruktion hin. Nach Abnahme einer geringmächtigen Versturzschicht baute sich die Basis des Ofens aus nahezu ungestörten Schichten zwiebelschalenähnlich auf. Folgender Aufbau ließ sich ablesen:

Am westlichen talseitigen Rand des oberen Plateaus wurde eine Ofenmulde von etwa einem Meter sorgfältig geglättet eingetieft. In die Basis der Grube wurde ein magischer Zauber eingebracht. Über einer Lehmausgleichsschicht wurde der erste Tiegel mit einem mittleren DM von 0,80 m und einer Tiefe von etwa 0,25 aus Grauwackeplatten errichtet. In diese offene Tiegelform hinein wurde eine in der Größe auf einen DM von etwa 0,65 m reduzierter zweiter Tiegel gebaut, der nur noch eine Tiefe von 0,20 cm aufwies. Indiesem oberen Tiegel war noch das Gestübbe erhalten. Hinweise auf Abstichvorrichtungen an den Basen der Tiegel gab es nicht, ein Abstich der erschmolzenen Masse war also nicht vorgesehen.

Der "typische Rammelsberg-Ofen" des 10. Jhs.?

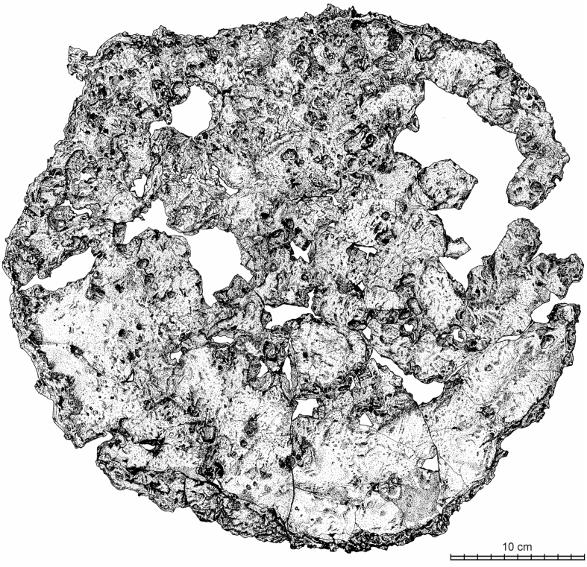

Das Fundmaterial umfaßt Rammelsberger Erz als Ausgangsmaterial, Fließ- und Plattenschlacken als Abfall und Kupferstücke als Produkte bzw. Zwischenprodukte des Schmelzvorganges. Ein bereits am Fundmaterial des Kunzenlochs praktiziertes Zusammensetzen von Plattenschlacken führte auch hier zum Erfolg, wobei eine nahezu vollständige Schlackenschebe und mehrere große Einzelbruchstücke entstanden.

Eine der 5 Schlackenplatten, die sich zusammensetzen ließen (Zeichnung D. Herda)

Die zeitliche Stellung der Produktion kann anhand von zwei Keramikbruchstücken, unterstützt durch 14C-Analysen (Prof. Dr. M.A. Geyh, Nieders. Landesamt für Bodenforschung Hannover) sicher in das 10.Jh.n.Chr. datiert werden.

Überraschend war die gute Erhaltung von organischen

Materialien. Buchenblätter, Baumrinde und Holzspäne zeugen von einem in dieser

Zeit noch intakten Laubwald, der zum einen die wichtige Energie in Form von

Holzkohle lieferte, zum andern auch Material für die baulichen Anlagen. Eine

Menge aufgeknackter Haselnüsse und Apfelkerne in den Nutzungshorizonten sind

erste Hinweise auf die Ernährung der Hüttenleute. Die paläo-ethnobotanische

Untersuchung der Bodenproben (Prof. Dr. U. Willerding, Göttingen) wird hier

noch weitere Ergebnisse mit sich bringen.

Unter dem Ofen geborgenes Holunderröhrchen: zur Beschwichtigung der Erdgeister?

Damit sind die besten Voraussetzungen geschaffen, mit dieser Grabung einen weiteren Mosaikstein zum Bild des Menschen in der vom Bergbau- und Hüttenwesen geprägten, frühgeschichtlichen Industrielandschaft Harz beizutragen.

Lothar Klappauf und Friedrich-Albert Linke

Ein originaler Waldhorizont des 10. Jhs. n.Chr. im Kötental

Bei Grabungen der Arbeitsstelle Montanarchäologie des Nieders. Landesamts für Denkmalpflege an frühmittelalterlichen Schmelzplätzen im Harz verblüfft immer wieder gute Erhaltungsstand organischer Materialien. Selbst in geringen Tiefen, direkt unter der heutigen Oberfläche und bei verhältnismäßig gut durchlüfteten, trockenen Böden befinden sich die botanischen Makroreste teilweise in einem Zustand, als seien sie erst vor kurzem in den Boden gelangt. Dies ist dem Umstand zu verdanken, daß an den Schmelzplätzen auf Grund der Hüttentätigkeit die Umgebung so stark mit Schwermetallen kontaminiert ist, daß die organischen Materialien vor den sie sonst zersetzenden Bakterien geschützt werden. Die frühen Schmelzhütten stellen damit auch in dieser Hinsicht ein unersetzliches und einmaliges Bodenarchiv dar, das es intensiv zu schützen und zu erforschen gilt.

Waren es bei früheren Grabungen noch wie frisch erhaltene Fichtenzapfen des 9./10.Jhs. n.Chr. oder Haselnüsse, Apfel- und Pflaumenkerne, so konnte bei der jüngsten Grabung im Kötental bei Seesen nun sogar ein intakt erhaltener Waldhorizont wohl des 10./11.Jhs. n. Chr. angeschnitten werden.

Zu Beginn der Verhüttung Rammelsberger Kupfererze hatten die Hüttenleute den anfallenden Schlackenabfall in eine feuchte Quellmulde gekippt und damit die ihnen noch zugängliche Waldschicht überdeckt und unwissentlich datierbar konserviert. Bei den jetzigen Grabungen konnte dieser Horizont freigelegt und dokumentiert werden. Im nächsten Schritt wird diese Rarität nun in Absprache mit Botanikern aus Göttingen und Hohenheim sorgsam geborgen und zur Untersuchung in das Labor gebracht. Dort können in Ruhe alle notwendigen paläo-ethnobotanischen und pollenanalytischen Untersuchungen angestellt werden. Die Ergebnisse werden einen wichtigen Beitrag zur Rekonstruktion der historischen Vegetation und der Umweltgeschichte des Harzes im Mittelalter liefern.

Blei-/Silbergewinnung vom 10.-13. Jahrhundert am Johanneser Kurhaus

Die Oberharzer Erzlagerstätten waren bereits im Mittelalter ein wichtiger Rohstofflieferant. Insbesondere das im Bleierz enthaltene Silber war sehr begehrt. Für das Jahr 968 n. Chr. berichtet der Chronist Widukind von Corvey, dass Otto der Große Silberadern im Sachsenlande aufgeschlossen hat. Eine Mitteilung, die auf die Erzgänge des Oberharzes zu beziehen ist. Montanarchäologische Forschungen des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege zeigen den Harz allerdings schon in den vorangegangenen Jahrhunderten als komplexe Bergbauregion, in der auch Oberharzer Gangerz verhüttet wurde

Am ehemaligen Johanneser Kurhaus konnte in den Jahren 1987–1991 erstmals eine mittelalterliche Montansiedlung detailliert untersucht werden. Sie lag unmittelbar am Zellerfelder Hauptzug, der von der Clausthaler Hochebene in Richtung Wildemann zieht.

In karolingischer Zeit, im 8. und 9. Jahrhundert, wurde am nordwestlich angrenzenden Berghang Holzkohle in Grubenmeilern hergestellt. Bergbau und Verhüttung des gewonnenen Erzes lässt sich am Johanneser Kurhaus jedoch erst seit dem 10. Jahrhundert, seit der Zeit der Ottonen, nachweisen.

An einer Bachböschung standen einfache rundliche Öfen, in denen Bleierz nach dem Röst-Reaktionsverfahren verhüttet wurde. Die Öfen waren aus Lehm und Stein errichtet und 1–1,5 m im Durchmesser groß. Aus dem erschmolzenen silberhaltigen Werkblei gewann man vor Ort das begehrte Edelmetall. Hierzu verwendete man runde Kupellationsöfen, in denen das Blei von einem Aschetiegel aufgesogen wurde. Auf der Oberfläche blieb reines Silber zurück. Die am Johanneser Kurhaus tätigen Berg- und Hüttenleute waren zu dieser Zeit noch am Harzrand beheimatet und hielten sich nur saisonal im Gebirge auf.

Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts wurde der Bachlauf mit Abraummaterial aus dem Bergbau verfüllt und der Bach verlagerte sich um 10 bis 15 m nach Norden in sein heutiges Bett. In den anstehenden Fels eingeschliffene Wagengleise auf seiner Sohle zeigen, dass es sich ursprünglich um einen Hohlweg gehandelt hat. Aus dem 12. Jahrhundert stammen Abraumschichten, deren Mächtigkeit 1 m und mehr betragen kann. Zwischen den Schichten konnte ein Pochplatz zur Erzaufbereitung freigelegt werden. Funde belegen weiterhin eine Verhüttung des Erzes vor Ort

Keilhaue des 12./13. Jhs. (Foto C.S. Fuchs)

Um 1200 entstand auf den Abraumhalden eine permanente

Montansiedlung. Sie war geprägt durch ein enges Miteinander von Wohnen und

gewerblichen Tätigkeiten. Einfache Flechtwandhäuser bildeten eine lockere

Streusiedlung, die sich am Erzgang entlang zog. In und zwischen den Gebäuden

wurden die Werkzeuge der Bergleute geschmiedet und instand gehalten, Erz

aufgearbeitet und verhüttet, Silber extrahiert und das gewonnene Blei

weiterverarbeitet.

Im Ofen des Schmiedes gefundene Eisengeräte (Foto C.S. Fuchs)

Berg- und Verhüttungstechnik befanden sich auf einem

erstaunlich hohen Niveau. Die unmittelbar benachbarten Bergwerk reichten zu

dieser Zeit bereits bis in beträchtliche Tiefen und bei der Verhüttung der Erze

hatte man nach Ausweis der gefundenen Schlacken seit dem 10. Jahrhundert sehr

große Fortschnitte gemacht.

Stecheisen zum Öffnes des Schmelzofens

Die Siedlung am Johanneser Kurhaus gehörte zu einem ausgedehnten Montanbezirk, der sein Zentrum auf der Clausthaler Hochebene hatte, wo sich seit Ende des 12. Jahrhunderts das Benediktinerkloster St. Mathias befand. Für die Aufgabe der Siedlung noch im 13. Jahrhundert ist eine Krise des Montanwesens verantwortlich zu machen, die dazu führte, dass bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts die Besiedlung im gesamten Oberharz fast vollständig verschwunden war. Hauptursache des Erlöschens der Aktivitäten am Johanneser Kurhaus waren wahrscheinlich Probleme durch in zunehmender Tiefe verstärkt in die Bergwerke eindringendes Wasser.

Götz Alper und Lothar Klappauf